在大多數青年學生的預設里,大學數學課常與“晦澀”“枯燥” 掛鉤,大學數學老師也多是不茍言笑的模樣,在這里似乎除公式與定理外,難有溫度與鮮活。但請相信,在上海電力大學數理學院,你一定會遇見一位打破這些數學“魔咒”的“特殊”老師——柴元。學生們都親切地稱他博學多“柴”的“元氣”老師,他用一堂堂 “元氣課”,激發了學生對數學的熱愛,用“數學實力往往決定著國家實力”的話語將數學強國的種子深埋于學生心里,用“學生沒有差距,只有差異”的教學理念,讓每個學子都能在數理知識的星辰大海中綻放光芒。

2025年度上海電力大學教書育人楷模——數理學院副教授柴元

因破局而創新 因循導而啟思

柴元深知傳統“一刀切”的教學局限,總會使一些成長被束縛其中。因此,他創新性地使用了三階遞進教學法,即將學生分成三個組別:“需求組”“探索組”“拓展組”,讓每個學生都能在其中循著自己的節奏,成為課堂的“主人”。“我希望我的數學課,不是一種單向的知識灌輸,更像一場師生共赴的‘數理對話’,這樣知識就能在互動里悄悄扎根。”柴元說。

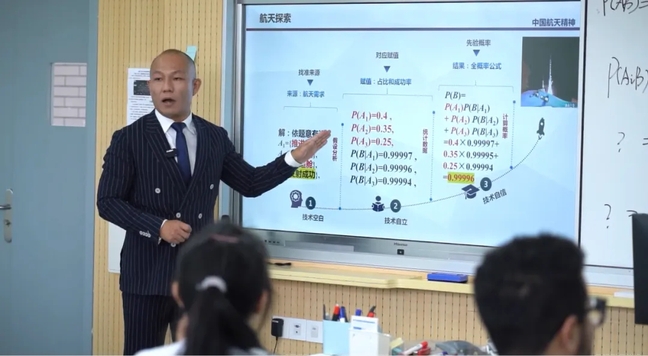

“需求組”是課堂的“發問者”:課前,學生們在柴元精心準備的線上資料庫中,將最困惑、最渴望解答的問題一一梳理。這些帶著溫度的“求知問號”,成了柴元老師設計課堂例題的靈感源泉。于是,神州十七火箭發射的概率計算、華為5G技術中的數學原理……這些緊扣時代脈搏的案例走進課堂,精準回應著學子們的“知識渴求”,也讓“枯燥”的公式與火熱的現實緊密相連。

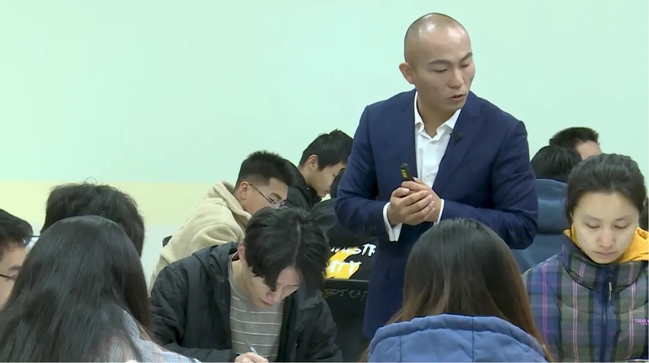

“探索組”是課堂的“先鋒探路者”:分組討論時,學生們大膽假設、小心求證,在思維的碰撞中探尋解題思路。柴元則像一位“引路人”,穿梭在各組之間,時而輕輕點撥,時而連環追問,引導學生親手觸摸知識的脈絡。或許過程中會有困惑與爭論,但正是這份“親身探索”,讓知識不再是浮于表面的記憶,而成為深深扎根于心的理解。

“拓展組”則是課堂的“攀登者”:當多數同學掌握核心原理后,愿意迎接更高階的挑戰——或是研讀高水平學術論文,復現其中的數學邏輯;或是將課堂上學到的算法,轉化為可運行的代碼。在這里,同學們告別了“被動等待”,而是開始主動地思考、勇敢地探索、自信地展示。

柴元老師這種創新性的教學法不但得到了學生的認可,也讓他收獲了多項國家級和省部級榮譽:第二屆全國高校教師教學創新大賽三等獎、第二屆上海市高校教師教學創新大賽特等獎、“上海高校示范性本科課堂”、第五屆上海高校青年教師教學競賽二等獎……

正如數理學院孫玉芹教授所言:“在以賽促教、協同創新、與時俱進的氛圍中,柴元依托學院平臺不斷錘煉教學風格、精進專業技藝,實現了教學能力與育人境界的階梯式躍升。”這份對教學的熱忱與創新,正是他成為學生心中“好老師”的秘訣。

因渴望而心生向往 因向往而追隨超越

“教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。”柴元的課堂,不僅傳授知識,更要在學子心中種下追逐夢想的火種,讓他們因欣賞而向往,因向往而超越。“別看電力系統龐大復雜,背后凝練的,其實都是數學問題。咱們電力行業能做得好,說到底,就是數學底子打得牢。”2015級電氣工程專業學生高磊,至今還記得柴元老師在黑板前的模樣,他一邊擦去密密麻麻的公式,一邊回頭朝著大家自信地說:“工科學生不能只停留在操作層面,真正的創新,要靠數學打開那扇看不見的門。”

從傅里葉變換到偏微分方程,從神經網絡到優化算法,柴元總能將這些抽象的數學知識與電網調度、故障分析、能源預測等電力實踐緊密結合。有一次課后,高磊鼓起勇氣對柴元說:“老師,我想成為一名電力工程師。”柴元停下腳步眼神堅定地說:“高磊,這個理想很好。但要記住,電力的‘靈魂’,是數學。”從那以后,午后的球場就成了兩人的“第二課堂”。他們是師生,更成了并肩奔跑的球友高磊說,自己從柴元身上學到的不只是公式定理,還有對知識的渴望、對生活的熱情。“他讓我明白,優秀的電力工程師,既要懂技術,也要有溫度、有體魄、有堅持。”

后來,高磊如愿考入上海交通大學讀博,投身新能源電力系統振蕩穩定性研究,累計發表40余篇高水平論文,申請近20項發明專利的他愈發懂得柴元當年話語的深意。那些柴老師講過的數學模型與算法思維,早已成為他科研路上最堅實的階梯。“每當構建復雜系統模型、調試實驗算法時,我總會想起柴老師說的‘數學是開啟一切工程問題大門的鑰匙’。” 高磊動情地說,“我想成為像他那樣的人,用數學公式為國家的電力事業,寫下可靠的答案。”

因志同而情懷堅守 因堅守而韶華不負

“要讓學生優秀地入學,更優秀地畢業”這是柴元深埋心底的執念。2018年的秋天,柴老師擔任了信息與計算科學專業的班主任。那時的他,總帶著一絲不易察覺的遺憾,他常說:“咱們學校有這么好的大數據與工程技術專業,研究內容也很前沿,可很多好苗子,還是走了。”這份“遺憾”里沒有埋怨,有的只是對學生的殷切期待,而正是這份期待悄悄地在他的學生心中生了根、發了芽。

2022級數理學院碩士研究生周姝,正是受他影響最深的學生之一。柴老師四年的言傳身教,讓本科專業排名第一的她毅然選擇在本校繼續深造。“他讓我明白,真正的學術堅守,是把根扎在自己熱愛的地方。”“他總能將復雜的工程問題,凝練成清晰的數學語言。”“把動力學方程與神經網絡同步問題巧妙交織,用數學建模解析光敏神經元的能量特性,用憶阻器理論推演復雜網絡的協同機制。”

每當談及柴老師的這些研究,內向的周姝總能侃侃而談。“柴老師說,別小看這些探索它們背后藏著人類未來智能系統的密碼。”在柴元三年如一日的指導下,她以第一作者身份連續發表3篇Top期刊論文,斬獲研究生國家獎學金,成為上海市優秀畢業生。當周姝手握蒙納士大學博士錄取通知書時,最先想起的仍是柴元那句話:無論走多遠,都不要忘記自己出發的地方。“他希望我們用數學公式為國家探出通向世界的‘航道’,用家國情懷教會我們何以歸來。” 這句話,成了周姝逐夢路上最溫暖的指引。

因挫折而力求改變 因改變而成就不凡

成長路上難免有挫折,柴元從不給學生“廉價”的安慰,而是用獨特的方式,引導他們在挫折中尋找突破,在改變中追求卓越。

本科時期的嚴兆駿曾陷入深深的自我懷疑,互聯網+、電工杯、奮進杯……他一次次報名參賽卻屢屢鎩羽而歸。看著身邊同學陸續捧回一個個獎項,他走進柴老師的辦公室,聲音帶著沮喪:“老師,我是不是不適合搞創新競賽?”柴元沒有安慰反而笑著提議:“湊巧了,我正準備第四次參加青年教師講課比賽。要不咱們打個賭,看是你的建模先成功,還是我的比賽先獲獎?”隨后,柴元遞出一份邀請:“歡迎加入我的課題組,這里或許有你要的答案。”就這樣,嚴兆駿“跳級”進入了原本只面向研究生的課題組。

初入課題組時,組會上的討論對嚴兆駿來說像“天書”般難懂,但柴元沒有放棄,而是不斷地開導他“建模比賽就像一場凝練的科研之旅,數學是基石,決定理論的嚴謹;算法是高度,決定你能抵達的遠方。”“人工智能的核心是神經網絡與機器學習,這也是數學建模的未來方向,四年磨一劍,你要沉得住氣。”以后的日子,柴元不斷將研究生數學建模競賽的最新成果融入課堂,讓學生站在科研前沿,親眼看見算法如何解決實際工程問題。嚴兆駿也通過系統學習柴元主講的《神經網絡與機器學習》課程,終于讀懂了“一流的教學必須站在一流科研上”的深意。2024年,成功終在堅持中到來了,在柴元的指導下,嚴兆駿所在團隊參加了第二十一屆中國研究生創新實踐大賽,他們將神經網絡方法與 Greenshield 交通流模型、遺傳算法相結合,開發出智能應急車道啟用預測與交通流優化系統。當數據顯示系統能顯著提升道路通行效率時,嚴兆駿知道,自己終于成功了。站在國賽二等獎的領獎臺上嚴兆駿領悟道:“那些曾經的失敗,不是終點,而是幫我找到適合自己賽道的路標。”如今,已成為2024級大數據與工程技術專業研究生的他,最感謝的仍是那個下午,柴元的“激將法”:“他沒有直接告訴我答案,而是給了我一張‘地圖’,讓我自己找到了通往成功的路。”

心有熱愛皆可往,行懷赤誠終有光。于柴元而言,那方三尺講臺,從來不是局限他的方寸之隅,而是他帶著學生丈量世界的起點,一面又一面的板書寫下的是他對育人藏不住的熱愛。熬夜修改的教案、反復打磨的例題、精心演算過的數學公式,都悄悄地成為學子成長故事里最溫暖的片段,而那一句輕輕的,“來,我們聊聊哈”治愈了多少循光前行的青年人……