心無褶皺,行至春光

張卓婧,女,共青團員,電氣工程學院電氣工程及其自動化專業2022級本科生。于“西電東送”的重要基地——云南曲靖成長,她從小便耳濡目染祖輩在電力行業中的堅守與奉獻。然而,真正讓她堅定決心的,是家鄉連續三年的電力短缺難題。她切身體會到電力供應不僅是經濟發展的脈搏,更是生活質量的保障。這份獨特的“傳承”與對家鄉的深厚情感,促使她立志扎根電力領域,成為點亮萬家燈火的“光明使者”。

“立身以立學為先,立學以讀書為本。”從大一到大三,她孜孜以求,穩打穩扎,大一學年GPA3.87,平均分92.76;大二學年GPA3.77,平均分90.32,連續兩年以高分取得綜測第一,曾獲校特等獎學金、校一等獎學金、校社會實踐獎學金,獲評校優秀學生、優秀學生干部、優秀志愿者等10多項榮譽稱號。

在學習過程中,張卓婧注重學習方法的培養。在每個學期開始前以及每月初,她都會制定詳細的學習計劃并嚴格打卡,并對相關專業知識進行思維導圖繪制與大綱整理。此外,她也積極在數學、英語、計算機等多個領域有所延伸,曾獲全國大學生數學競賽三等獎、第六屆“上電杯”全國科技翻譯競賽二等獎、大學生物理競賽二等獎、“外研社·國才杯”筆譯賽項上海賽區銀獎、“外教社杯”跨文化能力大賽一等獎20多項優異成績。以賽促學,秉持知識多元化發展。

創新筑夢,智行致遠

“登樓知日近,傍海見潮生。”張卓婧始終堅持“問題導向”,銳意創新、大膽作為,并十分重視專業理論的應用,將所學付諸于科研。

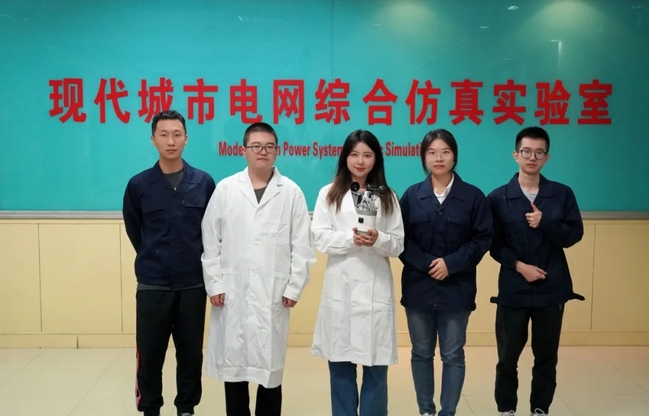

2022年,關注到光伏等新能源接入快速增長,配電網面臨高峰電力輸送能力不足、總體效率低下的問題,張卓婧加入“動態增容”課題組,通過踏實完成計劃書撰寫、實地調研、方案實施等多項任務,進一步積累了專業知識、項目設計和帶領團隊的經驗。

2023年,張卓婧獨立主持了1項國家級大學生創新創業計劃項目。項目期間,她帶領團隊深入國網紹興供電公司、安吉黃杜村、新能源場站等10余地調研,開展大量現場數據采集和訪談,分析城鄉電網時段性供電之痛;她協同團隊針對產品的絕緣等級、采集精度、數據傳輸等多項指標進行了多輪試驗,優化裝置設計;在赴陜安完成裝置落地應用后,她與團隊根據現場反饋和實測數據,逐步調整裝置參數,大幅提升線路增容的精度和路徑分配;統籌撰寫商業計劃書,主導產品推廣方案,為市場化奠定了基礎。

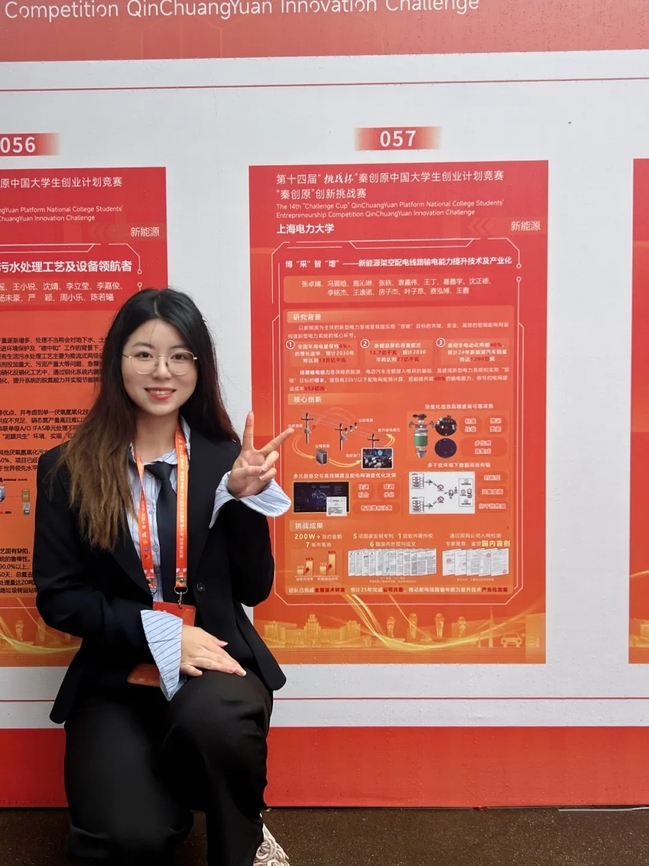

2024年,張卓婧作為項目負責人,代表學校參加第十四屆“挑戰杯”秦創原中國大學生創業計劃競賽。備賽時間緊迫,她頂住學業壓力,夜以繼日地打磨講稿和項目計劃書,在老師的指導下和一次次練習中,及時總結路演問題,逐條攻克難點,不斷完善每一個細節,常常忙碌到凌晨兩三點才肯休息。正是這份執著與拼勁,項目最終斬獲國賽金獎,實現從0到1的創新突破,并讓她在校期間收獲了3項發明專利。

張卓婧在該屆“挑戰杯”成果展上

博采眾長,拓展視野。將自己打磨成一位自律奮進的項目負責人的同時,張卓婧也不斷提升知識的廣度與深度。大二暑假,她赴香港大學參與暑期科研,研究人工智能(AI)領域的最新應用,獲得優秀學員證書,為未來的創新實踐奠定了更為深厚的國際化視野和專業基礎。

弦歌不輟,芳華待灼

“青衿之志,履踐致遠。”從“案前”奔向田野,張卓婧多次參與“返家鄉”志愿者活動,深入電力公司調研電力供應難題,并為村民普及安全用電常識。她曾赴“兩山理論”發源地——安吉余村參與社會實踐,以“余村”經驗助力上海沈陸村發展,與團隊一起取得了第十八屆“挑戰杯”紅色專項活動國賽三等獎的突破。

聚焦民生,青春引航,2024年攜鄉村經驗再出發。在現代化交通網絡成熟的背景下,張卓婧關注到了公益“慢火車”(全國僅保留81對)在推進偏遠山區鄉村振興過程中的重要作用。

作為暑期社會實踐隊隊長,她帶領隊員聚焦大涼山5619/20次和5633/34次綠皮“慢火車”,重走成昆鐵路,挖掘文旅雙向融合新模式,以特色文化和科技賦能反哺公益慢火車鄉村旅游業發展。

作為領隊,她積極與四川樂山勝利村、涼山普雄鎮呷古村以及慢火車沿線車站負責人聯絡對接,開展深度訪談和數據采集;她與團隊積極提供產品文創設計建議,探索“彝繡變裝”線上宣傳方式,幫助彝繡走出涼山,助力文化傳承;她與隊員一起搭建線上數字化文旅平臺,該平臺現已投入呷古村使用,實現科技賦能。

與此同時,張卓婧用真摯筆觸生動呈現了團隊的實踐成果,撰寫并發布了多篇新聞稿和報道。這些報道不僅多次被越西微報、越西文旅、普雄視界、等公眾號報道,還受到了中國基層網、東方快訊、上海新聞之窗、四川在線等十多家網站媒體的宣傳,瀏覽量總計150000+,轉發量達300+。本次涼山實踐也成功入選上海高校“三下鄉”優秀典型案例。

汲取“堅守、實干、創新、奮進”的成昆精神內涵,張卓婧將不斷用自己的努力,為中國攻堅克難的“紅色基因”貢獻力量,讓彝鄉振興的故事在成昆鐵路上常讀常新。