為深入貫徹習近平總書記關于學生心理健康工作的重要指示批示精神,進一步推進教育部《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃(2023—2025年)》落實落細,提升我校研究生心理育人工作質量,培育研究生理性平和、積極向上的健康心態,5月26日下午,一場主題為“研究生積極情緒的培養”講座在臨港校區學術樓117報告廳舉行。博士生導師段鑫星教授應邀為在場的300余名師生作主題分享。

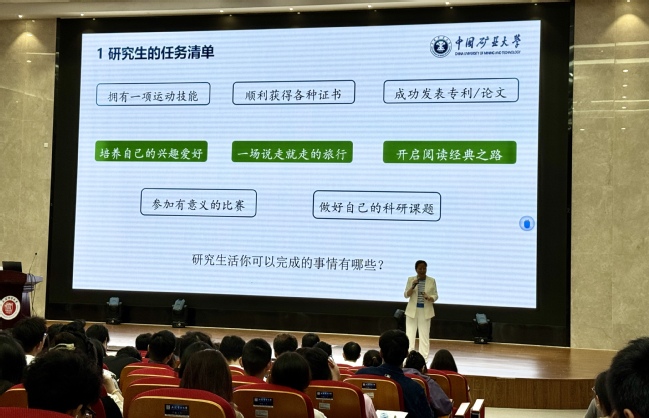

研究生招生規模的不斷增長,帶來了競爭壓力前置與能力要求提升,段教授強調“目標可視化”的重要性。他提出,研究生的任務清單需涵蓋三大模塊:一是學術攻堅,如科研課題推進、專利論文發表、學術證書考取等;二是能力拓展,如參與學科競賽、跨領域合作實踐;三是自我滋養,如掌握一項運動技能、堅持經典閱讀、規劃短期旅行。針對學生普遍存在的“想得多、做得少”的焦慮,她建議采用少說多做的方法,將每日任務按優先級劃分為“學術核心”“能力增值”“自我關懷”三類,并預留彈性空間應對突發壓力,要認識到清單不是束縛,而是為成長鋪路。

對研究生群體高發的焦慮、抑郁及人際壓力,段教授提出內外協同的心理干預策略。對內,需識別情緒本質,當“放不下”完美主義導致鉆牛角尖時,要分析區分可控與不可控因素;面對強迫和偏執傾向,則需建立正反饋系統,如每日記錄三件小成就,從完成實驗數據處理到堅持健身打卡,逐步累積自信。對外,她剖析人際關系的四個準則:“把自己當別人”以保持客觀、“把別人當自己”用來培養共情、“把自己當自己”才能堅守邊界、“把別人當別人”就會尊重差異,并強調信任與合作是學術共同體的基石。

分享后,段教授還與現場同學進行熱情互動,進一步幫助解決研究生們在學業及生活中面臨的具體問題。

研究生工作部 葉召友 供稿