3月29日,上海市應用型本科高校人才培養改革試點啟動大會召開。為引導高校緊密對接區域經濟產業發展所需,主動優化調整專業設置和人才培養的模式,上海選擇上海工程技術大學、上海應用技術大學、上海電力大學、上海第二工業大學、上海電機學院5所高校先行開展試點并逐步推廣到全市高校。

第一教育走進5所高校,探訪學校在應用型人才培養方面的改革舉措和特色亮點。

你知道電力行業的未來需要什么樣的人才嗎?上海電力大學用一張“產業人才需求圖譜”給出了答案——未來五年,儲能、海上風電等六大新興領域的人才缺口將超過2萬人。截至2024年8月31日,2024屆本科生畢業去向落實率為95.58%,主要流向單位中,國有企業(53.11%)位列第一。在2024年國家電網招聘中,上海電力大學畢業生以一批553人、二批109人的成績,成為行業“人才輸送大戶”。

這所高校為何能提前鎖定行業趨勢,成為電力人才的“風向標”?作為原電力部直屬高校,上海電力大學有著深厚的能源電力行業“血脈基因”,工科專業招生占比已突破88%。上海電力大學黨委副書記、校長顧春華介紹,這種獨特的紐帶讓學校始終站在產業前沿,“我們與各大發電集團、電網企業保持密切聯系,掌握行業第一手資料。”

這種敏銳的嗅覺也得益于龐大的校友網絡,實時反饋市場變化。此外,學校設有電力智庫、技術中心等部門,持續研究行業發展。顧春華指出,福島事故后核電行業陷入五年低谷,學校卻逆勢而為,在2017、2018年聯合核電辦,國核自儀等核電單位開設核電專業。如今,隨著核電成為清潔能源主力軍,這一“超前決策”的價值愈發凸顯。

快速響應企業需求,打造能源電力專業集群

國家能源轉型戰略對兼具技術素養與實踐能力的復合型人才需求迫切,高校亟需突破傳統學術壁壘,走出“象牙塔”,實現學科建設與產業需求的深度耦合,將學科鏈精準對接產業鏈發展需求。

為服務國家“雙碳”戰略目標,應對能源電力產業的結構性變革,上海電力大學充分發揮行業辦學特色,重點聚焦儲能技術、智能電網、新能源等戰略性新興領域的人才需求缺口。學校以國家戰略為引領、以區域經濟為支撐,通過系統性重構人才培養體系,推動教育范式實現從“學科本位”到“產業需求本位”的根本性轉變,率先啟動人才培養模式系統性改革。

據了解,上海電力大學的應用型改革有以下“三個突破”:一是建立“企業需求—專業調整—資源投入”的快速響應機制,破解產教“兩張皮”難題;二是以真實項目為載體,推動知識傳授與能力培養深度融合;三是將行業前沿技術轉化為教學資源,實現人才培養與產業升級同頻共振。

近年來,學校通過建立“招—培—就”全流程協同機制,持續優化專業布局。學校基于長期就業質量評估與多方論證,在配套政策保障和教師平穩轉型的前提下,通過全校協同機制,有序淘汰了7個就業率持續偏低的傳統專業;同時,圍繞上海新型“3+6”產業體系建設和能源電力行業發展,增設了10個專業,系統構建貫穿“源網荷儲”全產業鏈的能源電力專業集群。

學生在儲能技術實驗室開展實驗

此外,學校于今年3月發布《應用型本科人才培養模式改革試點工作方案》,提出構建“需求導向、動態調整、產教協同”的新機制。學校深度對接上海“3+6”產業規劃布局,面向臨港新片區先導產業,培養高水平應用型人才。學校著力構建“雙元制”應用型本科人才培養新模式,先期推進2個學院(能源與機械工程學院、計算機科學與技術學院)、3個專業(新能源科學與工程、儲能科學與工程專業、計算機科學與技術專業)的試點改革工作,并計劃至2027年,擬再推廣建設集成電路、新型電力系統等相關5個左右“雙元制”專業(群),預期年人才培養規模達800人左右。

校企“混動”培養,“快充”師生成長

為推進產教融合向縱深發展,上海電力大學構建校企雙元育人模式。專業設置上,學校通過組建由行業企業專家主導(占比逾50%)的應用型學科專業設置委員會,建立常態化產業調研機制,確保專業布局與產業發展同頻共振。招生選拔方面,創新實施以工程實踐能力和創新素養為重點的多元化招生選拔制度。

在制定培養方案的過程中,校企協同將行業技術標準內化為培養方案,強化實踐應用與職業能力培養。能源與機械工程學院構建“認識實習(2周)—生產實習(3周)—畢業實習(4周)—企業實踐(5周)”四階遞進式駐企實習體系,通過14周的系統化工學交替培養,讓學生在真實產業環境中循序漸進地提升實踐能力。計算機科學與技術試點專業以“AI+能源電力”為特色方向,構建了“產教融合—雙證融通—課賽(競賽)結合”的課程體系,重點提升實踐教學比重,學生參加企業實習不少于6個月,設置6個學分的“3+X”多元創新綜合實踐學分,有10多種學分獲取方式供學生選擇,建立動態調整的企業需求化模塊培養體系。

學生開展機械臂實操實訓

上海電力大學實施全棧技術方向模塊化育人體系,通過校企聯合組建教學團隊,如“雙師隊伍”,通過“產教融合共同體”與百余家企業開展深度合作。校企聯合開發了48門融合行業前沿知識與企業真實案例的合作課程,并推行覆蓋電力系統全環節的虛擬仿真課程群,目前已覆蓋全校70%工科專業。在教學實施環節,采用企業導師進課堂、真實項目進課程的模式,基于實際生產問題設計實踐課題,使學生深度參與真實生產場景。

“人工智能技術及電力系統應用”課程結課答辯

在人才培養方案制定過程中,學校特別注重實踐教學與理論教學的有機銜接,科學設計課程時序與教學內容,確保學生在企業實踐期間能有效應用所學理論,并在實踐后及時回歸課堂進行理論深化。

同時,全校協同推進,建立了完善的保障機制,通過動態調整課程模塊、優化評價體系、過程性評價與能力畫像等措施,確保培養的系統性和實效性,切實提升學生的實踐創新能力和綜合素養,實現人才培養與產業需求的精準對接。

此外,從2023年起,上海電力大學實施“雙師型”教師提升計劃,要求新進教師至少擁有6個月企業實踐經歷,并選派骨干教師赴頭部企業掛職。目前,學校“雙師型”教師比例達75%,校企聯合開發的《智能微電網運行與控制》等12部教材被全國50余所高校采用。

以應用能力為導向,校企聯合考核評價

學校創新打造了能力導向、多元協同的人才培養評價體系,以應用能力為核心重構評價標準。通過將實踐能力、工作能力、創新能力等企業重視的關鍵能力納入評價維度,實施過程考核與結果考核、校內評價與企業評價相結合的綜合評價。其中,企業評價直接采用員工培訓題庫進行考核,占比不低于30%。

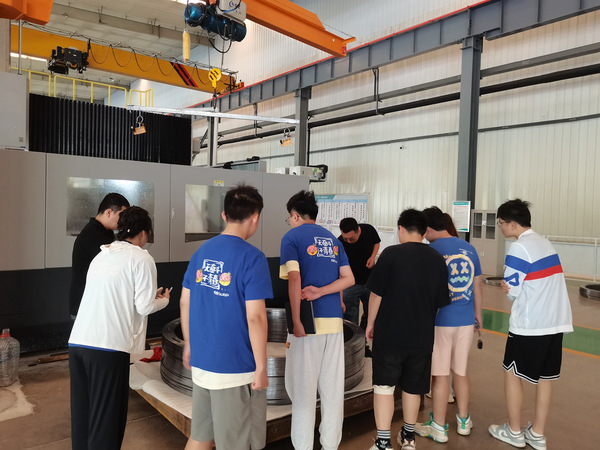

學生在企業生產車間了解生產流程

為保障評價實效,學校實施“雙導師”協同育人機制,校內導師側重理論指導,而企業導師不僅要傳授技能,還要解答實際問題,形成理論實踐深度融合的培養閉環。同時,配套應用型人才培養模式改革試點工作專項經費支持產教融合基地和“雙師型”團隊建設,并將企業技術骨干納入師資評價體系,推進教師評價改革和職稱評審制度改革。

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/cB7Imfmpspv1QvRRxiIWlA